Studie: Österreichweite Radzielnetz-Vision umfasst 25.000 Kilometer

Wie kann ein Radverkehrsnetz für ganz Österreich aussehen, das die Anbindung aller Siedlungsgebiete gewährleistet? Eine Antwort darauf bietet die Studie „Österreichweite Radzielnetz Vision“, die auch eine datengestützte Argumentationsgrundlage für zukünftige Planungen liefert. Im Auftrag des Klimaschutzministeriums haben die Radkompetenz-Mitglieder con.sens mobilitätsdesign und der Fachbereich Geoinformatik der Paris Lodron Universität Salzburg dieses visionäres Zielnetz für ganz Österreich erarbeitet. Dessen Länge ergibt rund 25.000 km.

Fokus von Vision auf regionalen Hauptrouten

Ziel des Projekts war die Erstellung eines optimalen Radzielnetzes zur Verbindung von Siedlungskernen. Das Radzielnetz Vision legt den Schwerpunkt auf regionale Hauptrouten im Überlandbereich. Radschnellverbindungen stehen nicht im Fokus, da deren Planung andere methodische Ansätze erfordert. Bebaute Gebiete sind zwar Bestandteil des Zielnetzes, jedoch stößt die makroskalige Methode aufgrund der zahlreichen lokalen Besonderheiten hier an ihre Grenzen. In Regionen, in denen bereits fachplanerisch entwickelte Radnetzkonzepte oder kommunale und regionale Zielnetze existieren, werden diese Netzkonzepte als qualitativ hochwertiger eingestuft. Solche Planungen berücksichtigen lokale Besonderheiten besser als die makroskalige Methode der Studie. Dennoch kann der Vergleich mit dem neuen Radzielnetz Vision potenzielle Optimierungen anregen. Wo verfügbar, wurden bestehende regionale Radzielnetze als zusätzliche Eingangsdaten bei der Netzentwicklung berücksichtigt.

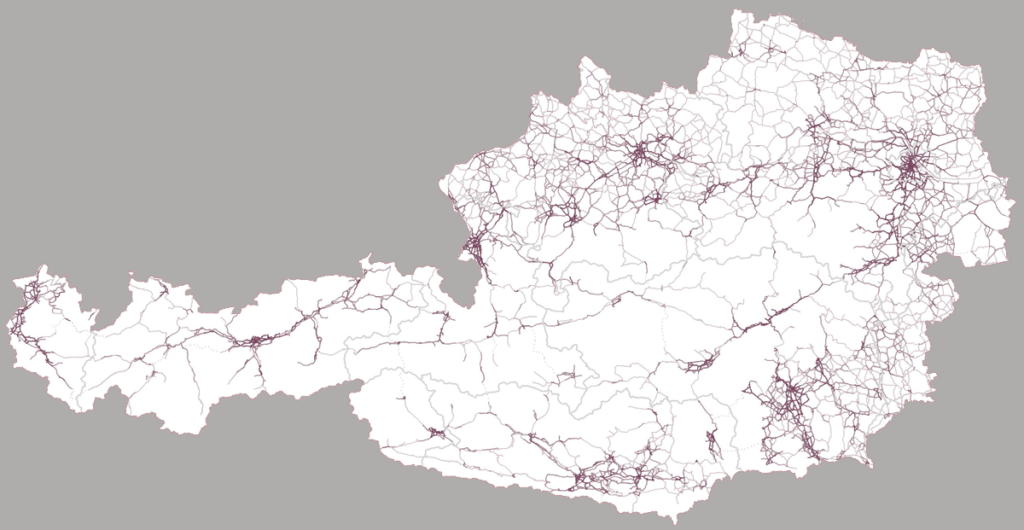

Überblick des gesamten Radzielnetzes Vision. (Detailansichten am Artikelende im Download)

Innovativer methodischer Ansatz

Für das Projekt wurde eine Methode entwickelt, die eine Kombination aus datengetriebener und regelbasierter Automatisierung mit planerisch informiertem Post-Processing darstellt. Zentral waren dabei die Identifikation von Start- und Zielpunkten, die Berechnung optimaler Verbindungen mittels Routing und die Bündelung von Routen zu einem übersichtlichen Netz. Das mit Hilfe dieser Methode entwickelte Zielnetz besteht aus Routenkorridoren mit einer Genauigkeit von +/- 150 m und hat nicht den Anspruch, räumlich exakt definierte Radrouten zu ermitteln. Insgesamt wurde ein Netz mit einer Gesamtlänge von 25.065 km erstellt, das in weiterer Folge in drei Ausbaustufen unterteilt wurde. Dafür wurde wiederum der Investitionsbedarf abgeschätzt.

Priorisierung des Radnetzes in drei Ausbaustufen

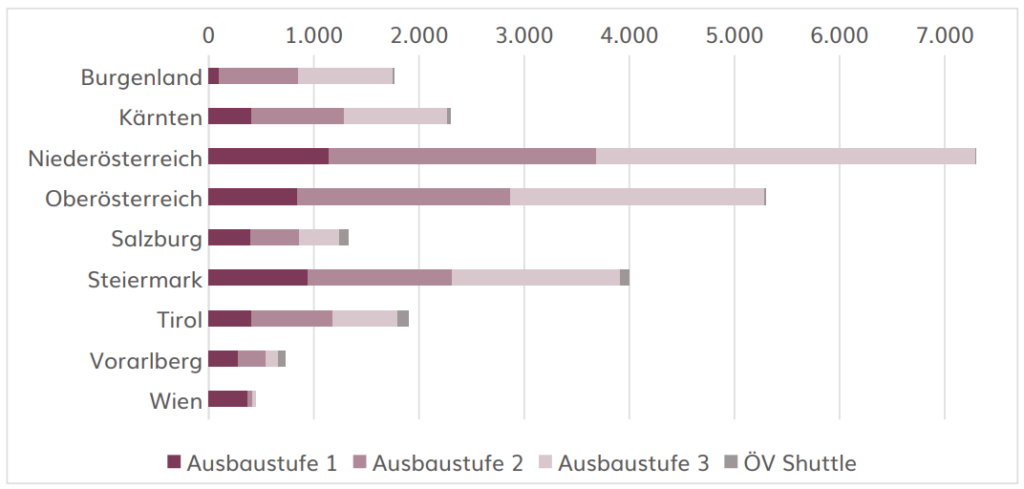

Das 25.065 km lange Radzielnetz wurde in drei Ausbausstufen je nach Radverkehrspotenzial unterteilt, wie folgende Grafiken zeigen.

Zielnetz mit Ausbaustufen, Ausschnitt nördliches Oberösterreich mit Zentralraum Linz

Zielnetz mit Ausbaustufen, Ausschnitt Großraum Graz und nördlich davon das Murtal mit Leoben

Für die Priorisierung der Strecken wurde ein Parameter entwickelt, der Unterschiede im Radverkehrspotenzial darstellt. Dabei sind jedoch keine Rückschlüsse auf das Radverkehrspotenzial in absoluten Zahlen möglich. Das gesamte Zielnetz erreicht nahezu alle Siedlungskerne:

- 6,3 Millionen Menschen können bereits durch Ausbaustufe 1 angebunden werden.

- Weitere 1,3 Millionen werden durch Ausbaustufe 2 angeschlossen.

- Durch Ausbaustufe 3 erhalten 0,3 Millionen Österreicher:innen Zugang zum Radverkehrsnetz.

Nur etwa 77.000 Menschen in abgelegenen Siedlungskernen sowie rund eine Million Menschen außerhalb von Siedlungskernen würden im Radverkehrsnetz Vision unerschlossen bleiben.

Grafik: An das Netz angebundene Bevölkerung

Zusätzlich zu den drei Ausbaustufen wurde eine Sonderkategorie namens „ÖV-Shuttle“ mit 403 km Länge erstellt. In diese Kategorie fallen einzelne Strecken mit erschwerter Topografie, z.B. Alpenpässen, wo eine Errichtung von Radverkehrsanlagen nicht zweckmäßig, aber eine Verbindung durch Fahrradmitnahme im öffentlichen Verkehr sinnvoll ist.

Netzlänge nach Bundesländern

Die Streckenlänge des Zielnetzes variiert stark zwischen den Bundesländern. Diese Unterschiede kommen nicht nur durch die Flächengrößen der Länder zustande, sondern auch durch das Radverkehrspotenzial aufgrund der Siedlungsdichte.

Grafik: Streckenlänge nach Bundesland und Ausbaustufe

Niederösterreich weist den größten Anteil auf, während Wien den kleinsten hat. Wien hat jedoch einen hohen Anteil an Strecken in der Ausbaustufe 1. Auch in gebirgigen Gebieten gibt es entlang der Tallagen zahlreiche Verbindungen der Ausbaustufe 1. In flacheren Regionen, wie z.B. in Niederösterreich und dem Burgenland, ist aufgrund der Siedlungsstruktur der Anteil an den Ausbaustufen 2 und 3 höher.

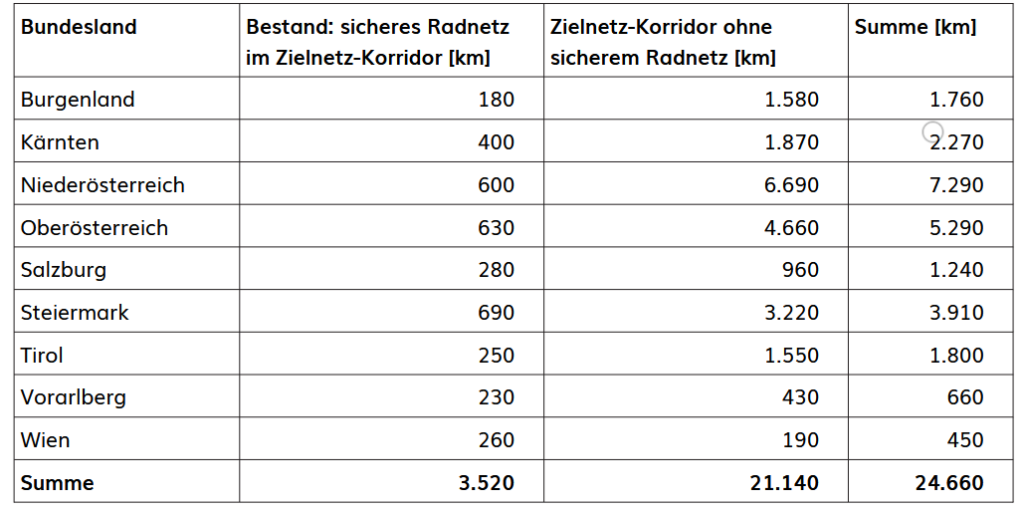

14 Prozent Teil des sicheren Radnetzes

Das „sichere Radnetz“ ist ein jährlich von Austriatech aktualisierter Datensatz, der auf der Graphenintegrationsplattform GIP basiert. Dieses Netz umfasst Strecken, auf denen Radfahren zum aktuellen Stand des Datensatzes nach dem „8 to 80“ Ansatz als sicher gilt. Dieses Schlagwort steht dafür, dass vorhandene Radinfrastruktur für Verkehrsteilnehmer:innen jeglichen Alters geeignet ist, im Sinne von „8 bis 80 Jahren“. Das „sichere Radnetz“ ist nicht deckungsgleich mit dem Zielnetz der Studie, aber 14 % des Zielnetzes Vision können dem „sicheren Radnetz“ laut Austriatech zugeordnet werden.

Somit bleiben rund 21.000 km des Radzielnetzes Vision, die noch nicht vom existenten „sicheren Radnetz“ abgedeckt sind:

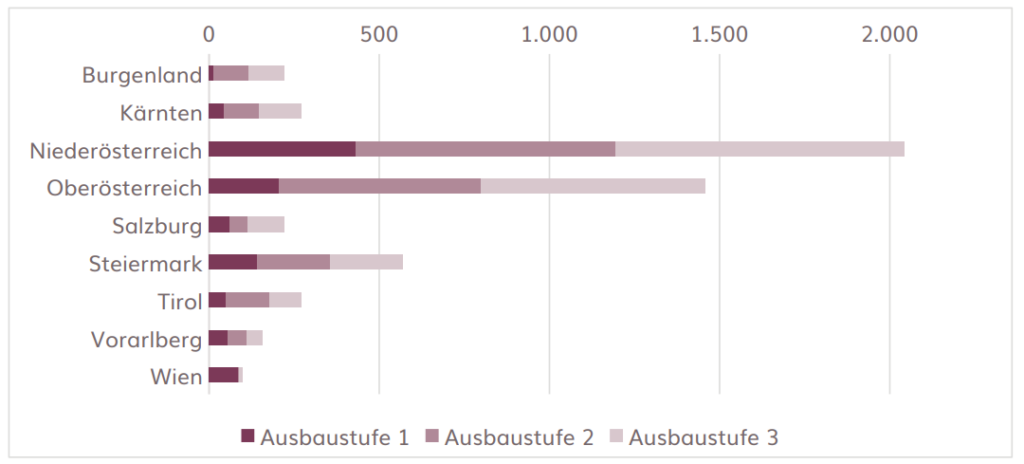

Investitionskosten von fünf Milliarden Euro

Die Baukosten für die Umsetzung des gesamten Zielnetzes Vision werden in der Studie auf insgesamt 5,3 Milliarden Euro geschätzt. Dabei entfallen

- 1,1 Milliarden Euro (20 %) auf Ausbaustufe 1

- 2,0 Milliarden Euro (38 %) auf Ausbaustufe 2

- 2,2 Milliarden Euro (42 %) auf Ausbaustufe 3

Der Kalkulation liegen Schätzungen für Baumaßnahmen je nach Straßenkategorie zugrunde. Für Abschnitte mit Neubau eines Radweges wurden aufgrund von Erfahrungswerten Aufschläge für Brücken und Tunnel zum Kostensatz addiert:

Aufgeschlüsselt auf die einzelnen Bundesländer zeigt sich dieser Investitionsbedarf:

Grafik: Baukosten je Bundesland und Ausbaustufe [Mio. €]

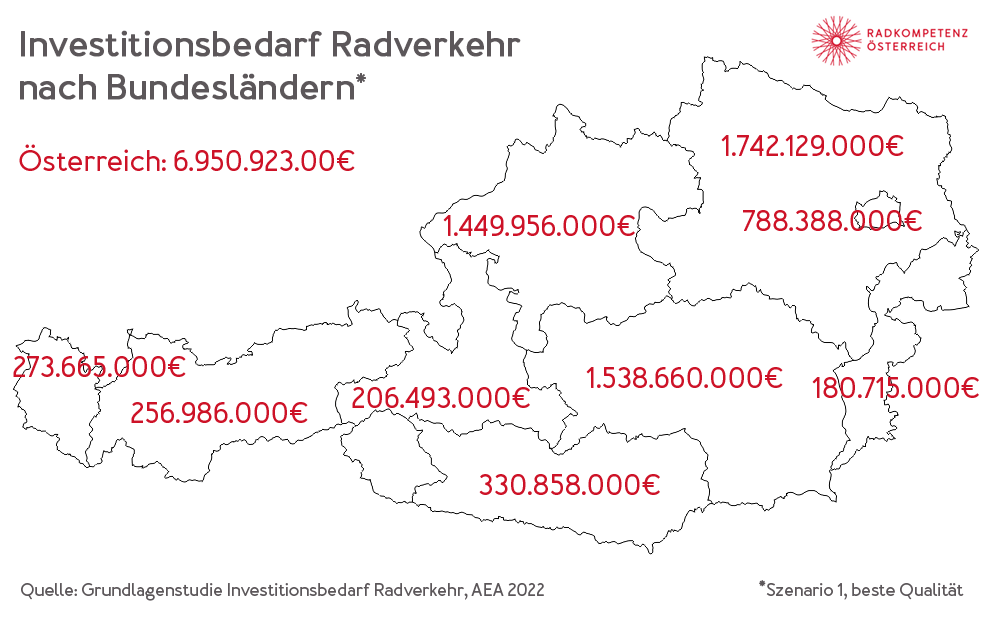

Vergleich mit der Grundlagenstudie „Investitionsbedarf Radverkehr“

Die 2022 veröffentlichte Grundlagenstudie der Österreichischen Energieagentur hatte einen Investitionsbedarf von 3,7 Milliarden Euro für ein regionales Netz errechnet. Diese Berechnung bezog sich jedoch auf andere Rahmenbedingungen, etwa die ausschließliche Berücksichtigung von Orten mit mindestens 5.000 Einwohnern, wodurch kein flächendeckendes Netz entstand. Die aktuelle Methode liefert ein detaillierteres und umfassenderes Ergebnis, da sie beinahe alle Siedlungskerne berücksichtigt.

Die Studie „Investitionsbedarf Radverkehr“ der Radkompetnezmitglieder Planoptimo und Verracon hatte einen Gesamtbedarf von sieben Milliarden Euro inklusive Bewusstseinsbildung, Forschung und Radverleih ergeben. Mehr dazu hier in unserem Artikel.

Download

Näheres zu Methode und Ergebnissen kann hier im offiziellen Endbericht nachgelesen werden. Zusätzlich stehen die Geodaten für weiterführende Analysen und Planungen hier zum kostenlosen Download bereit.

(Alle abgebildeten Grafiken stammen aus der Studie. Headerbild: Peter Provaznik/Die Radvokaten)

Mehr von den Radkompetenz-Mitgliedern in diesem Artikel:

Verwandte Themen:

- Mexico City: 36 Kilometer Rad-Highway anlässlich der Fußball-WM

- VCÖ-Mobilitätspreis 2025 für Radprojekte von Wien bis Lienz

- Fahrradstraßen im Burgenland als Chance für den ländlichen Raum

- Forschungsprojekt VERA: Welche Maßnahmen erhöhen den Radverkehr?

- Das neue Radwege-Bauprogramm in Wien

- Offline: Radkompetenz Raumverteiler ist nicht mehr aktiv

Diesen Artikel teilen:

Studie: Österreichweite Radzielnetz-Vision umfasst 25.000 Kilometer

Diesen Artikel teilen:

Wie kann ein Radverkehrsnetz für ganz Österreich aussehen, das die Anbindung aller Siedlungsgebiete gewährleistet? Eine Antwort darauf bietet die Studie „Österreichweite Radzielnetz Vision“, die auch eine datengestützte Argumentationsgrundlage für zukünftige Planungen liefert. Im Auftrag des Klimaschutzministeriums haben die Radkompetenz-Mitglieder con.sens mobilitätsdesign und der Fachbereich Geoinformatik der Paris Lodron Universität Salzburg dieses visionäres Zielnetz für ganz Österreich erarbeitet. Dessen Länge ergibt rund 25.000 km.

Fokus von Vision auf regionalen Hauptrouten

Ziel des Projekts war die Erstellung eines optimalen Radzielnetzes zur Verbindung von Siedlungskernen. Das Radzielnetz Vision legt den Schwerpunkt auf regionale Hauptrouten im Überlandbereich. Radschnellverbindungen stehen nicht im Fokus, da deren Planung andere methodische Ansätze erfordert. Bebaute Gebiete sind zwar Bestandteil des Zielnetzes, jedoch stößt die makroskalige Methode aufgrund der zahlreichen lokalen Besonderheiten hier an ihre Grenzen. In Regionen, in denen bereits fachplanerisch entwickelte Radnetzkonzepte oder kommunale und regionale Zielnetze existieren, werden diese Netzkonzepte als qualitativ hochwertiger eingestuft. Solche Planungen berücksichtigen lokale Besonderheiten besser als die makroskalige Methode der Studie. Dennoch kann der Vergleich mit dem neuen Radzielnetz Vision potenzielle Optimierungen anregen. Wo verfügbar, wurden bestehende regionale Radzielnetze als zusätzliche Eingangsdaten bei der Netzentwicklung berücksichtigt.

Überblick des gesamten Radzielnetzes Vision. (Detailansichten am Artikelende im Download)

Innovativer methodischer Ansatz

Für das Projekt wurde eine Methode entwickelt, die eine Kombination aus datengetriebener und regelbasierter Automatisierung mit planerisch informiertem Post-Processing darstellt. Zentral waren dabei die Identifikation von Start- und Zielpunkten, die Berechnung optimaler Verbindungen mittels Routing und die Bündelung von Routen zu einem übersichtlichen Netz. Das mit Hilfe dieser Methode entwickelte Zielnetz besteht aus Routenkorridoren mit einer Genauigkeit von +/- 150 m und hat nicht den Anspruch, räumlich exakt definierte Radrouten zu ermitteln. Insgesamt wurde ein Netz mit einer Gesamtlänge von 25.065 km erstellt, das in weiterer Folge in drei Ausbaustufen unterteilt wurde. Dafür wurde wiederum der Investitionsbedarf abgeschätzt.

Priorisierung des Radnetzes in drei Ausbaustufen

Das 25.065 km lange Radzielnetz wurde in drei Ausbausstufen je nach Radverkehrspotenzial unterteilt, wie folgende Grafiken zeigen.

Zielnetz mit Ausbaustufen, Ausschnitt nördliches Oberösterreich mit Zentralraum Linz

Zielnetz mit Ausbaustufen, Ausschnitt Großraum Graz und nördlich davon das Murtal mit Leoben

Für die Priorisierung der Strecken wurde ein Parameter entwickelt, der Unterschiede im Radverkehrspotenzial darstellt. Dabei sind jedoch keine Rückschlüsse auf das Radverkehrspotenzial in absoluten Zahlen möglich. Das gesamte Zielnetz erreicht nahezu alle Siedlungskerne:

- 6,3 Millionen Menschen können bereits durch Ausbaustufe 1 angebunden werden.

- Weitere 1,3 Millionen werden durch Ausbaustufe 2 angeschlossen.

- Durch Ausbaustufe 3 erhalten 0,3 Millionen Österreicher:innen Zugang zum Radverkehrsnetz.

Nur etwa 77.000 Menschen in abgelegenen Siedlungskernen sowie rund eine Million Menschen außerhalb von Siedlungskernen würden im Radverkehrsnetz Vision unerschlossen bleiben.

Grafik: An das Netz angebundene Bevölkerung

Zusätzlich zu den drei Ausbaustufen wurde eine Sonderkategorie namens „ÖV-Shuttle“ mit 403 km Länge erstellt. In diese Kategorie fallen einzelne Strecken mit erschwerter Topografie, z.B. Alpenpässen, wo eine Errichtung von Radverkehrsanlagen nicht zweckmäßig, aber eine Verbindung durch Fahrradmitnahme im öffentlichen Verkehr sinnvoll ist.

Netzlänge nach Bundesländern

Die Streckenlänge des Zielnetzes variiert stark zwischen den Bundesländern. Diese Unterschiede kommen nicht nur durch die Flächengrößen der Länder zustande, sondern auch durch das Radverkehrspotenzial aufgrund der Siedlungsdichte.

Grafik: Streckenlänge nach Bundesland und Ausbaustufe

Niederösterreich weist den größten Anteil auf, während Wien den kleinsten hat. Wien hat jedoch einen hohen Anteil an Strecken in der Ausbaustufe 1. Auch in gebirgigen Gebieten gibt es entlang der Tallagen zahlreiche Verbindungen der Ausbaustufe 1. In flacheren Regionen, wie z.B. in Niederösterreich und dem Burgenland, ist aufgrund der Siedlungsstruktur der Anteil an den Ausbaustufen 2 und 3 höher.

14 Prozent Teil des sicheren Radnetzes

Das „sichere Radnetz“ ist ein jährlich von Austriatech aktualisierter Datensatz, der auf der Graphenintegrationsplattform GIP basiert. Dieses Netz umfasst Strecken, auf denen Radfahren zum aktuellen Stand des Datensatzes nach dem „8 to 80“ Ansatz als sicher gilt. Dieses Schlagwort steht dafür, dass vorhandene Radinfrastruktur für Verkehrsteilnehmer:innen jeglichen Alters geeignet ist, im Sinne von „8 bis 80 Jahren“. Das „sichere Radnetz“ ist nicht deckungsgleich mit dem Zielnetz der Studie, aber 14 % des Zielnetzes Vision können dem „sicheren Radnetz“ laut Austriatech zugeordnet werden.

Somit bleiben rund 21.000 km des Radzielnetzes Vision, die noch nicht vom existenten „sicheren Radnetz“ abgedeckt sind:

Investitionskosten von fünf Milliarden Euro

Die Baukosten für die Umsetzung des gesamten Zielnetzes Vision werden in der Studie auf insgesamt 5,3 Milliarden Euro geschätzt. Dabei entfallen

- 1,1 Milliarden Euro (20 %) auf Ausbaustufe 1

- 2,0 Milliarden Euro (38 %) auf Ausbaustufe 2

- 2,2 Milliarden Euro (42 %) auf Ausbaustufe 3

Der Kalkulation liegen Schätzungen für Baumaßnahmen je nach Straßenkategorie zugrunde. Für Abschnitte mit Neubau eines Radweges wurden aufgrund von Erfahrungswerten Aufschläge für Brücken und Tunnel zum Kostensatz addiert:

Aufgeschlüsselt auf die einzelnen Bundesländer zeigt sich dieser Investitionsbedarf:

Grafik: Baukosten je Bundesland und Ausbaustufe [Mio. €]

Vergleich mit der Grundlagenstudie „Investitionsbedarf Radverkehr“

Die 2022 veröffentlichte Grundlagenstudie der Österreichischen Energieagentur hatte einen Investitionsbedarf von 3,7 Milliarden Euro für ein regionales Netz errechnet. Diese Berechnung bezog sich jedoch auf andere Rahmenbedingungen, etwa die ausschließliche Berücksichtigung von Orten mit mindestens 5.000 Einwohnern, wodurch kein flächendeckendes Netz entstand. Die aktuelle Methode liefert ein detaillierteres und umfassenderes Ergebnis, da sie beinahe alle Siedlungskerne berücksichtigt.

Die Studie „Investitionsbedarf Radverkehr“ der Radkompetnezmitglieder Planoptimo und Verracon hatte einen Gesamtbedarf von sieben Milliarden Euro inklusive Bewusstseinsbildung, Forschung und Radverleih ergeben. Mehr dazu hier in unserem Artikel.

Download

Näheres zu Methode und Ergebnissen kann hier im offiziellen Endbericht nachgelesen werden. Zusätzlich stehen die Geodaten für weiterführende Analysen und Planungen hier zum kostenlosen Download bereit.

(Alle abgebildeten Grafiken stammen aus der Studie. Headerbild: Peter Provaznik/Die Radvokaten)

Mehr von den Radkompetenz-Mitgliedern in diesem Artikel:

Mehr von diesen Mitgliedern:

Verwandte Themen:

- Mexico City: 36 Kilometer Rad-Highway anlässlich der Fußball-WM

- VCÖ-Mobilitätspreis 2025 für Radprojekte von Wien bis Lienz

- Fahrradstraßen im Burgenland als Chance für den ländlichen Raum

- Forschungsprojekt VERA: Welche Maßnahmen erhöhen den Radverkehr?

- Das neue Radwege-Bauprogramm in Wien

- Offline: Radkompetenz Raumverteiler ist nicht mehr aktiv